Quem foi afinal o último estalinista? Cunhal ou Carrillo?

José Manuel Fernandes 16 Janeiro 2016 Observador

Mais um volume da biografia de Cunhal e uma nova biografia de Carrillo dão-nos duas visões bem distintas desses ícones comunistas, a primeira mais simpática, a segunda mais cáustica. Leitura comparada

Mais um volume da biografia de Cunhal e uma nova biografia de Carrillo dão-nos duas visões bem distintas desses ícones comunistas, a primeira mais simpática, a segunda mais cáustica. Leitura comparada

1967, Karlovy Vary, uma cidade termal da então Checoslováquia. Os partidos comunistas da Europa Ocidental estão reunidos em conferência. Quando Álvaro Cunhal chega ao hotel reservado aos dirigentes máximos, Santiago Carrillo já lá estava, mas o líder do PCE não parece ter pressa em cumprimentá-lo. Pelo contrário. Mas quando Carrillo o avista e o abraça, Carlos Brito recorda que o fez “com uma intimidade que […] não lhe agradou”.

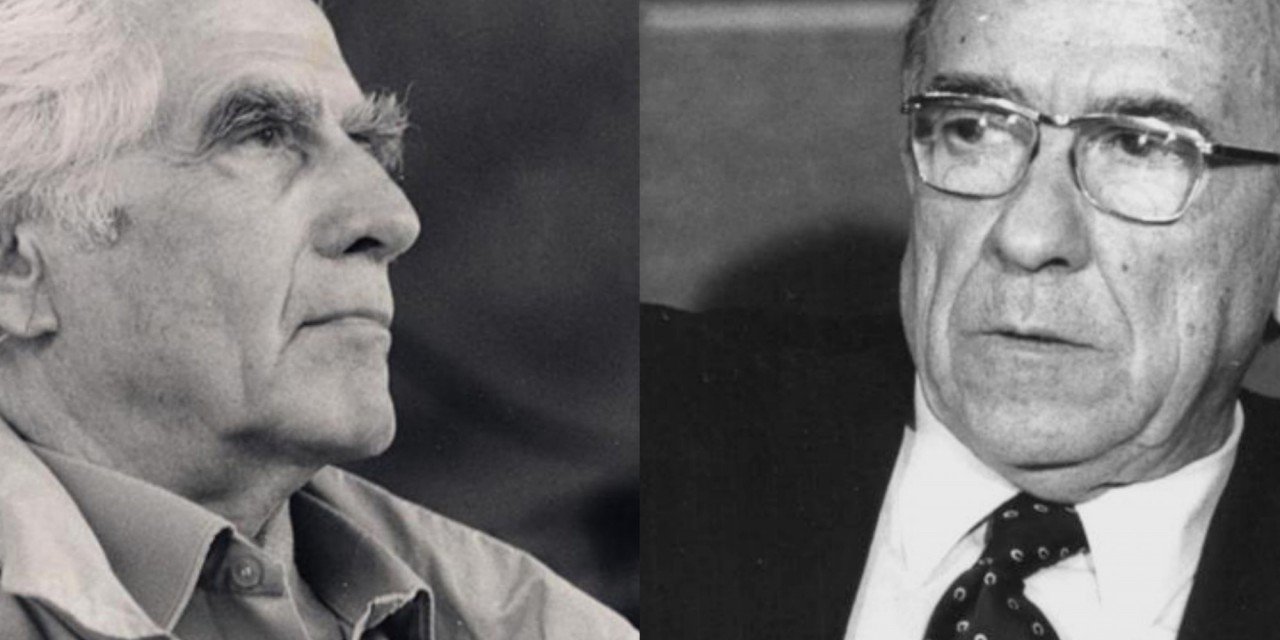

O episódio vem relatado no 4.º volume da biografia de Álvaro Cunhal que José Pacheco Pereira acaba de publicar – O Secretário-Geral – e serve para, simultaneamente, reforçar dois pontos: a animosidade entre os líderes dos partidos comunistas ibéricos, na altura ambos na clandestinidade, e a forma como Cunhal seria tratado com deferência e atenção pelos seus pares. É contudo um bom ponto de partida para, com base em mais este volume da enciclopédica biografia de Cunhal, procurar saber se foi ele o último dos estalinistas ou se esse título cai melhor a Santiago Carrillo, de quem acaba de ser publicada em Portugal uma biografia, esta do historiador britânico Paul Preston, precisamente com o título O Último Estalinista.

O quarto volume da biografia de Álvaro Cunhal, de José Pacheco Pereira, e a biografia de Santiago Carrillo, de Paul Preston

A tentação é ainda maior quando sabemos que os dois líderes comunistas tinham praticamente a mesma idade – Cunhal nasceu em Novembro de 1913, Carrillo em Janeiro de 1915 – e ascenderam à liderança máxima dos seus partidos na mesma década, a de 1960.

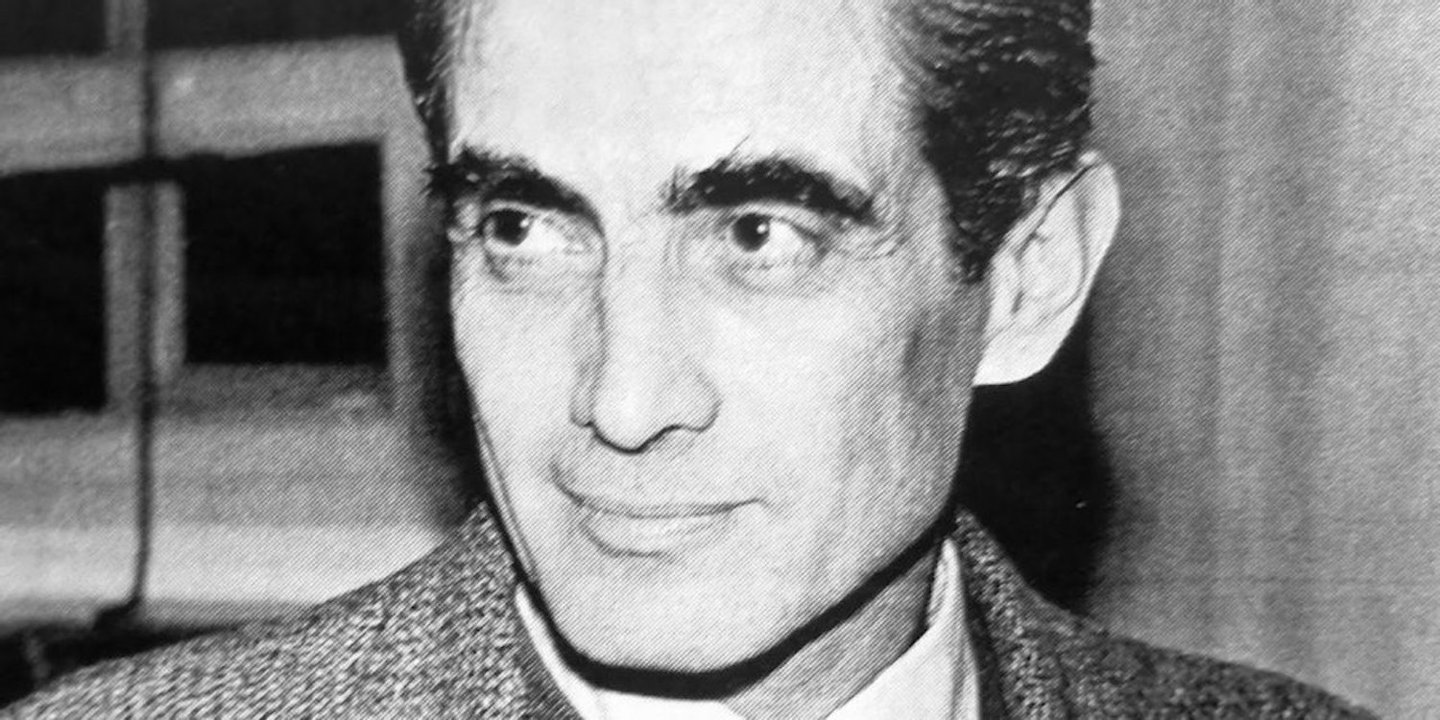

O homem que começou por trair o pai

Comecemos por Santiago Carrillo, cujo percurso biográfico é menos conhecido em Portugal e que, por estar associado ao chamado “eurocomunismo” e ter sido tratado, no final da vida, como uma espécie de “tesouro nacional” de Espanha, dificilmente vemos como sendo o último dos estalinistas. Isto é, dificilmente compreendemos o título escolhido, para a edição inglesa, por Paul Preston, um académico especializado na história da Espanha do século XX e, em particular, da Guerra Civil de 1936-39 (a edição espanhola tem um título mais neutro, El zorro rojo – La vida de Santiago Carrillo). É uma incompreensão que não dura muito tempo mal mergulhamos na obra de Preston, a qual desmonta “o andaime de mentiras” que o próprio Carrillo se empenhou em construir ao longo da vida e, depois da sua expulsão do PCE em 1985, a consolidar em vários livros de memórias e dezenas de entrevistas.

Ao contrário de Cunhal, que nasceu numa família da classe média que vivia de forma desafogada, Carrillo veio ao mundo nas Astúrias no seio de uma família operária. O seu pai, Wenceslao Carrillo, era operário metalúrgico e um destacado dirigente sindical e político, um aguerrido militante que tinha entrado para o principal sindicato espanhol, a Unión General de Trabajadores (UGT), com apenas 14 anos de idade e para o PSOE com 16. Preso inúmeras vezes, tornou-se dirigente nacional de ambas as organizações, pelo que não surpreende que o jovem Santiago também comece a militar muito cedo num partido socialista que então se definia como operário, marxista e revolucionário.

No início dos da década de 1930, quando Santiago Carrillo se inicia nas juventudes socialistas, o seu pai era uma figura de relevo do partido que, nessa época, era o maior e melhor organizado de Espanha. Mas não por muito tempo, e em boa parte por obra e graça do seu filho, que foi um dos principais protagonistas no processo de fusão entre as juventudes socialistas (de que era secretário-geral desde os 19 anos) e as juventudes comunistas, uma fusão que ocorreu pouco antes do eclodir da Guerra Civil. Desse processo resultaria a mudança de campo dos jovens socialistas, com Santiago Carrillo à cabeça. “Rompi com o meu pai e fá-lo-ia mil vezes se tivesse de o fazer”, diria muitos anos mais tarde, numa entrevista dada em 1991.

Santiago Carrillo foi um dos protagonistas de uma das atrocidades mais sombrias (se pensarmos nas cometidas pelo lado republicano) da Guerra Civil, ao ter participação activa nos chamados “fuzilamentos de Paracuelos” como dirigente da Junta de Defesa de Madrid. Esse episódio perseguiu-o durante toda a vida.

Será a rede de relações que estabeleceu logo nessa época que, mais tarde, lhe servirá de apoio para subir degrau a degrau o caminho até à liderança máxima dos comunistas espanhóis, mas esse tempo ainda vem longe. Antes Santiago Carrillo tornar-se-ia num dos protagonistas de uma das atrocidades mais sombrias (se pensarmos nas cometidas pelo lado republicano) da Guerra Civil, ao ter participação activa nos chamados “fuzilamentos de Paracuelos” como dirigente da Junta de Defesa de Madrid. Essa operação consistiu na transferência pelas autoridades republicanas de milhares de detidos nas prisões da capital para um pequeno município dos subúrbios onde, nos dias seguintes, seriam fuzilados, sem julgamento e a sangue frio, entre 2500 e 5000 opositores do Governo Republicano, acusados de actuarem como “quinta coluna” numa altura em que as tropas de Franco estavam às portas de Madrid.

Em 1939, os vencedores da Guerra Civil procederam à exumação dos cadáveres das vítimas de Paracuelos.

Em 1939, os vencedores da Guerra Civil procederam à exumação dos cadáveres das vítimas de Paracuelos.

Preston não tem dúvidas ao escrever que “ele estava completamente envolvido” nas atrocidades de Paracuelos, mesmo reconhecendo que esse episódio sempre serviu ao franquismo para o denegrir. Na altura, apesar de já desempenhar cargos de responsabilidade, Santiago Carrillo tinha apenas 21 anos, mas não seria a última vez que daria ordens para execuções sumárias. Fá-lo-ia também ao mandar matar militantes e dirigentes comunistas acusados de traição (uma prática comum nos movimentos de resistência e também praticada pelo PCP), outras vezes indo ainda mais longe, ao fazê-lo com quem parecia querer fazer-lhe frente. O historiador britânico também o responsabiliza directamente, nos anos que se seguiram à Guerra Cilvil, pelo envio para uma Espanha ferozmente controlada pelo franquismo de militantes destacados e potenciais rivais, líderes que acabariam por ser mortos pela polícia.

Implacável com os rivais políticos

Entre os casos mais conhecidos estão as suas lutas, dentro do PCE, contra Quiñones (que acabou torturado e fuzilado pelo regime numa altura em que já tinham sido dadas ordens para que assassinos do partido o liquidassem) e, mais tarde, contra Monzón, esta para encobrir o desastre que fora uma tentativa de invasão de Espanha por guerrilheiros através do Val d’Aran, nos Pirenéus, uma operação ordenada pelo próprio Carrillo. Depois, como escreve Preston, “a equipa de apparatchicks endurecidos leal a Carrillo iria desempenhar um papel fundamental na eliminação daqueles que ficaram fiéis a Morzón e aqueles que questionavam a sua autoridade”. Entre as vítimas estariam mesmo heróis da resistência, como Pascual Ruffino, assassinado em Valência por ordem directa de Carrillo.

Mas a sua falta de escrúpulos não explica tudo. “A sua subida vertiginosa dentro do PCE só pode ser compreendida tendo em conta a sua rígida lealdade a Moscovo, simbolizada pela traição ao PSOE em 1936, quando levou as juventudes para a órbita comunista, e pela condenação do próprio pai em 1939. Outro factor no êxito de Carrillo foi sempre a sua sensibilidade extrema às variações tanto da política soviética como das lutas de poder no interior do próprio PCE”.

Dolores Ibárruri, "La Pasionaria", asseguraria a liderança do PCE até 1960, mas por estar na URSS, muito longe de Espanha, acabaria por ceder o lugar de secretário-geral a Santiago Carrillo

Dolores Ibárruri, "La Pasionaria", asseguraria a liderança do PCE até 1960, mas por estar na URSS, muito longe de Espanha, acabaria por ceder o lugar de secretário-geral a Santiago Carrillo

É assim que, depois de ultrapassar a geração mais velha, torna-se no líder efectivo dos comunistas espanhóis, de tal forma que, em 1960, Dolores Ibárruri, a mítica “La Pasionaria”, que era secretária-geral desde 1942, lhe cede o lugar passando a ocupar a presidência do PCE, um lugar meramente honorífico. A sua luta seguinte seria com dois dirigentes cuja craveira intelectual e coragem – continuavam a dirigir o partido no interior, estando Carrillo em Paris – punham em causa a sua forma autoritária de direcção: Jorge Semprún e Vicente Claudin. Acabariam ambos expulsos, tendo depois Carrillo feito tudo para os destruir pessoalmente. Claudin sofreu de forma especialmente dura, pois vivia numa casa alugada pelo partido e este deixou de pagar a renda sem aviso prévio. Para além disso a sua única documentação era um passaporte cubano que não lhe foi devolvido. Tornou-se de um dia para o outro num pária sem-abrigo.

No final dessa mesma década de 1960 Carrillo ainda enfrentaria outra dissidência interna, desta vez dos ultra-ortodoxos que tinham Enric Lister, um herói da guerra civil, como figura de maior relevo.

Um eurocomunista que continuou estalinista

Estabelecido o seu poder absoluto dentro do partido, Carrillo tornar-se-ia, na década de 1970, num ícone da transição espanhola, ao fazer do PCE uma força política aceitável pela direita e pelos militares, uma condição fundamental para o sucesso do processo de restauração pacífica da democracia depois da morte de Franco. O seu distanciamento formal da URSS e a sua adesão ao eurocomunismo, que protagonizava a autonomia dos partidos comunistas, criaram juntos dos militantes a ilusão de que o PCE se acabaria, também ele, por democratizar internamente. Mas isso Carrillo nunca permitiu, acabando por afundar o partido, que quase desapareceu da paisagem política espanhola. Em 1985, um PCE já agónico virar-lhe-ia as costas e acabaria por expulsá-lo.

Como escreve Paul Preston, que nunca deixa de descrever cruamente as sucessivas lutas pelo poder e os erros de análise política de Santiago Carrillo, a sua vida teve fases diferentes, mas estas “estavam unidas por uma mistura bem sucedida de ambição brutal e de pragmatismo”. Traiu muitos – Largo Caballero, Wenceslao Carrillo, Jesús Monzón, Carmen de Pedro, Juan Comorera, Francisco Antón, Fernando Claudin, Jorge Semprún – e mentiu ainda mais – sobre Paracuelos, Val d’Aran, as greves gerais e as relações com a União Soviética. Mas nunca, nunca mesmo, esqueceu os hábitos e os métodos estalinistas, mesmo quando aproveitou a denúncia de Estaline e dos seus métodos no XX Congresso do PCUS para mudar a linha do partido, mesmo quando condenou a invasão da Checoslováquia em 1968 ou esteve na linha da frente da renovação do movimento comunista.

Paul Preston não duvida por isso que “o pior que pode ser dito sobre ele é que, enquanto o objectivo central para a maioria daqueles com quem trabalhou, e algumas vezes confrontou, era a luta contra Franco, a sua prioridade principal foi sempre o seu próprio prestígio”.

Cunhal toma o poder no PCP

E então Cunhal? O período abarcado por este quarto volume cobre apenas oito anos da sua longa vida política, mas anos especialmente importantes e marcantes: os que vão da sua fuga do Forte de Peniche, a 3 de Janeiro de 1960, até ao conturbado ano de 1968, terminando com a sua reacção à invasão da Checoslováquia. É nesses anos que se torna secretário-geral do PCP, é reconhecido como uma figura do movimento comunista internacional e, a nível político, toma as decisões que, citando Pacheco Pereira, “moldaram a história de Portugal e das colónias portuguesas até aos dias de hoje”.

O primeiro ano e meio depois da fuga é passado em Portugal, num constante sobressalto mas também com a materialização da sua primeira relação formal: menos de um ano depois de fugir de Peniche, Cunhal, então com 47 anos, é pai pela primeira e única vez. A mãe é Isaura Moreira, filha de um casal de antigos trabalhadores rurais que eram funcionários do partido e com quem vive numa casa no Penedo, perto de Colares. Isaura tinha apenas 19 anos, é loira, alta, de uma beleza serena e, na prática, era funcionária do PCP desde os 16. É uma relação que acabará mal alguns anos depois, já em Moscovo, quando Cunhal troca a mãe da sua filha pela sua irmã mais nova, Dorília.

No período em que permanece em Portugal, Álvaro Cunhal vai contestar a linha saída do V Congresso do PCP, que se realizara em 1957, uma altura em que estava preso, e aquilo que designou como “desvio de direita”.

Na prática, com o apoio do grupo que o acompanhara na fuga de Peniche, constitui uma nova direcção do PCP, à margem dos seus estatutos e contra o que saíra do Congresso. A principal vítima destas mudanças é Júlio Fogaça, a figura central da anterior direcção, que acaba por ser preso ainda em 1960 e, depois, expulso do partido sob a acusação de homossexualidade.

Sendo insustentável a sua permanência no país devido ao risco de voltar a ser preso, sai para França através de Espanha, seguindo depois para Moscovo, onde beneficiaria de condições de vida muito favoráveis, típicas das que o PCUS oferecia a líderes de partidos irmãos. Acaba contudo por preferir mudar-se para Paris, para poder controlar mais de perto a actividade política em Portugal.

Nesses anos o PCP teria de lidar com o activismo de um conjunto de personalidades que, animadas pela campanha eleitoral do general Humberto Delgado, e pela presença do próprio no exílio, procuraram criar uma frente comum pelo derrube de Salazar. Também passou pela experiência de uma cisão esquerdista, protagonizada por uma figura em ascensão na hierarquia do PCP e que também estivera na fuga de Peniche, Francisco Martins Rodrigues, variante portuguesa do cisma que então dividiu o movimento comunista internacional entre pró-russos e pró-chineses. O PCP, com Cunhal, ficou sempre firmemente ancorado na sua lealdade pró-soviética.

Do Rumo à Vitória à crise da invasão da Checoslováquia

Momento marcante nestes anos é ainda a realização do VI Congresso, o primeiro e único realizado fora do país – teve lugar em Kiev, na então União Soviética –, um congresso que finalmente legitima a alteração de liderança e de linha política do partido, aprovando um relatório que ficaria para a história como um dos documentos mais importantes escritos por Cunhal, até porque definia a linha política de que o partido não se afastaria mesmo depois da queda do regime, em 1974: o Rumo à Vitória.

Por fim, é ainda neste período que Cunhal tem de lidar com mudanças sensíveis na URSS, uma URSS ainda dirigida por Krutchev quando foge da prisão e que depois assiste a um golpe palaciano que coloca no poder Brejnev e uma liderança mais ortodoxa com a qual o líder português se sente mais identificado. É essa liderança que, em 1968, vai decidir a reacção radical ao processo de reformas iniciado na Checoslováquia, a “Primavera de Praga”, que terminaria de forma dramática em Agosto, quando os tanques soviéticos ocuparam o país e acabaram com o sonho de um “socialismo de rosto humano”. O líder português alinharia rapidamente com os soviéticos, com o PCP a justificar e apoiar uma intervenção militar que os maiores partidos comunistas da Europa Ocidental condenaram – nomeadamente o PCE de Santiago Carrillo.

O que fica por contar, ou esclarecer

O livro de José Pacheco Pereira não se diferencia muito, no estilo, dos três volumes anteriores, mantendo a ambição de ser mais do que uma biografia de Cunhal, isto é, de ser também, tudo ao mesmo tempo, uma história do PCP e uma história da oposição ou, se se preferir, uma história do outro Portugal que não o de Salazar. É um exercício que desta vez se revela mais penoso – o Portugal do anos 60 já é muito mais multifacetado do que o Portugal dos anos 40 – e que, como biografia, sofre imenso com a inevitável comparação que tem de ser feita com a obra de Paul Preston.

Na verdade, definindo-se como “uma biografia política”, este volume tem muitos documentos – o arquivo de José Pacheco Pereira é único –, mas pouca interpretação política. Um bom exemplo disso é a forma como se descreve a destruição política e moral de Fogaça por Cunhal, uma acção que se assemelha mais a uma purga do que a um simples debate entre ideias diferentes e que este livro trata de forma quase asséptica, como se se estivesse perante a simples rendição de Fogaça. Isto quando Fogaça foi a única figura que, desde a reconstrução do PCP no início dos anos 40, poderia ter feito, e fez, alguma sombra a Cunhal.

Há de resto temas que o autor ou ignora ou descarta com grande rapidez, nuns casos parecendo dar mais valor a uns depoimentos do que a outros, noutros refugiando-se na ausência de documentos comprovativos. Isso nota-se logo nas primeiras páginas, onde não se esclarecem melhor as circunstâncias da fuga de Peniche, continuando a narrativa muito colada à que é, digamos assim, a do relato “oficial”. As dúvidas sobre uma ajuda por parte do PCE e/ou do KGB são apenas referidas, e porque quer Jorge Semprún, então o principal dirigente do PCE no “interior”, quer Santiago Carrillo a elas se referiram publicamente.

Fogaça é de novo um bom exemplo, pois um dos mistérios há mais tempo debatido é se a sua prisão, na Nazaré durante um encontro homossexual, não teria contado com a colaboração do PCP. Estes métodos eram usuais nos partidos comunistas, nunca foram segredo para os velhos dirigentes, e nada de novo aqui vemos esclarecido. Mais: na mesma altura ocorre uma outra prisão, a de Cândida Ventura, que a própria sempre suspeitou ter resultado de alguma fuga de informação vinda do PCP, hipótese que Pacheco Pereira não desenvolve apesar de reconhecer que existia a suspeita de estar relacionada com a sua defesa da linha política do V Congresso, que Cunhal estava então a atacar. Tudo é despachado em poucas linhas, apesar da coincidência de datas: Cândida Ventura é presa a 3 de Agosto de 1960, Fogaça no dia 28 desse mesmo mês de Agosto.

Cândida Ventura é de resto bastante maltratada ao longo deste volume, com várias passagens que desvalorizam os seus testemunhos públicos sobre não só a sua prisão, como sobre o que sentiu na sua primeira visita aos países de Leste, ainda nos anos 1950, quer ainda sobre a sua acção durante a repressão da Primavera de Praga. Única testemunha viva desses anos (morreupoucos dias depois de este livro ter chegado às livrarias) que deixou o PCP em ruptura com a sua ideologia, é sempre citada em segunda mão e dando a entender que nunca sustentou devidamente as suas afirmações.

Um outro ponto delicado onde se esperaria mais é na relação entre Cunhal e “Pável”, o jovem que ainda na década de 1930 podia ter sido um rival de Cunhal e depois desaparece indo para o México. Neste livro é apenas referido um breve encontro, não planeado, entre os dois em Havana, e que acabou por ser bastante desagradável.

Quando o biógrafo se deixa capturar pelo biografado

O que nos leva até ao trabalho do historiador José Pacheco Pereira. Desde o primeiro volume que o autor sabia que teria de enfrentar a desconfiança, senão mesmo a hostilidade, não apenas do PCP como dos seus velhos dirigentes, dos que conviveram mais de perto com Cunhal, sendo notória a sua vontade de quebrar essas barreiras e contar com a sua boa vontade – algo que entretanto já parece ter acontecido. Só que o autor não o conseguiu apenas por via do seu rigor histórico e da sua capacidade para fugir às armadilhas da propaganda, mas também construindo uma obra que, conforme se vai aproximando do seu fim (em princípio falta apenas um volume, o que relatará os anos de 1968 a 1974), também se revela quase esterilizada, inócua e indolor, deixando-nos um retrato de Cunhal onde nunca sobressaem os métodos que sempre utilizou para dominar o PCP com mão de ferro.

Há mesmo passagens que são quase surpreendentes por nos surgirem num registo quase hagiográfico da figura de Álvaro Cunhal. Uma delas é um estranho subcapítulo intitulado “Cunhal, bonus pater familiae” em que se relata a sua relação com os filhos dos portugueses exilados em Moscovo, e também com a filha Ana. Quem quer que conheça um pouco (não é preciso muito) da complexidade da relação com a filha, mesmo entendendo-a no difícil quadro do exílio e de um casamento desfeito, mesmo não duvidando do carinho que Álvaro tinha para com Ana, não deixa de se surpreender com o relevo que Pacheco Pereira dá aos “instintos paternais” do antigo secretário-geral do PCP.

É nisto que o contraste com a obra de Paul Preston é mais cruel – e, sobretudo, mais verdadeira. É certo que a documentação existente sobre a história do PCE é muito mais abundante e que são múltiplos os testemunhos de dissidentes ao mais alto nível, o mais destacado dos quais será Jorge Semprún, mas isso só por si não explica a diferença. Como não explica a acumulação de documentos que Pacheco Pereira faz questão de partilhar com os leitores, tornando por vezes a leitura de alguns capítulos especialmente penosa.

Mais: há casos onde os testemunhos de dissidentes são claramente desconsiderados (o caso já referido de Cândida Ventura) ou então pouco valorizados. Um bom exemplo disso é o relato do VI Congresso, em Kiev, onde Pacheco Pereira recorre várias vezes ao livro de memórias de um dos delegados, José Silva Marques (que mais tarde seria expulso e, ainda mais tarde, colega do próprio Pacheco Pereira na bancada parlamentar do PSD), mas omite o que nelas é mais crítico para a forma como decorreu esse congresso (veja-se, por exemplo, a forma como Silva Marques se refere às estatísticas sobre a idade dos congressistas no seu livro Relatos da Clandestinidade – O PCP Visto por Dentro, e a forma essas estatísticas surgem na biografia; ou tudo o que se refere à forma como os trabalhos foram dirigidos pela direção do partido e por Álvaro Cunhal em particular, sendo que Silva Marques é claro relativamente àquilo a que assistiu: “O VI Congresso do PCP (…) revestiu-se de todos os traços mais típicos das conceções estalinistas e totalitárias do funcionamento dum partido.”).

Aquilo que parece mais dramaticamente ausente deste volume, e onde ele mais contrasta com o melhor de todos, o primeiro da série, é a proposta de uma leitura global, de uma interpretação e de uma explicação. Curiosamente, nesse primeiro volume encontrava-se, logo a abrir, uma citação de Leo Strauss que agora parece esquecida: “Perceber as palavras de um outro homem, vivo ou morto, pode querer significar duas coisas diferentes, às quais chamaremos, para já, interpretação e explicação. Por interpretação, queremos dizer a tentativa de verificar o que ele diz e como é que ele compreende o que diz […]. Por explicação, queremos dizer uma tentativa de verificar as implicações das suas afirmações de que ele não está consciente. […] É óbvio que a interpretação tem de preceder a explicação. Se a explicação não é baseada numa adequada interpretação, será uma explicação não da declaração que se pretende explicar, mas de um fragmento da imaginação do historiador”.

Que é feito do Cunhal ortodoxo, do Cunhal implacável com a dissidência, do Cunhal que suspirou até ao fim pelo regresso da União Soviética?

Lendo retrospectivamente estas palavras (o primeiro volume saiu em Maio de 1999, ou seja, há mais de 16 anos), e vendo como a interpretação e a explicação está demasiado ausente deste quarto volume – note-se, por exemplo, que se formula a dado passo a pergunta “O que é que levou o PCP a apoiar a invasão da Checoslováquia?”, para depois conseguir não concluir nada –, fica-se com a ideia de que o autor ou passou a temer a “imaginação do historiador”, ou então acabou tão dependente e tão apaixonado pelo seu objecto de estudo que o Cunhal ortodoxo, o Cunhal implacável com a dissidência, o Cunhal que suspirou até ao fim pelo regresso da União Soviética, o Cunhal que subverteu a ordem estatutária em 1960 e voltou a subvertê-la no final dos anos 1990, o Cunhal que, nos seus métodos, em nada se diferenciaria do “estalinista” Carrillo, acaba por ser uma figura ausente. Como se não tivesse existido e dele só guardássemos memória da sua capacidade política, persistência e combatividade.

Por causa do papel que desempenhou na nossa transição, e do radicalismo do nosso PREC, Álvaro Cunhal ainda não tem, no nosso país, o estatuto de santo laico que Santiago Carrillo conquistou em Espanha graças à moderação que impôs ao PCE durante a transição –, mas até isso talvez mude, sabe-se lá. Mesmo assim, e regressando à pergunta da abertura, escolher Carrillo como “último estalinista” talvez tenha sido atrevimento a mais de Paul Preston. Apesar de tudo, sempre houve e haverá Álvaro Cunhal.

Comentários