Esquerda bem-me-quer, esquerda mal-me-quer

José Manuel Fernandes

Observador 12/5/2015

O dilema da esquerda moderada, e de António Costa em especial, é que um dia a cabeça lhes diz que devem seguir o exemplo de Blair ou Valls, e no dia seguinte o coração os coloca nos braços de Piketty.

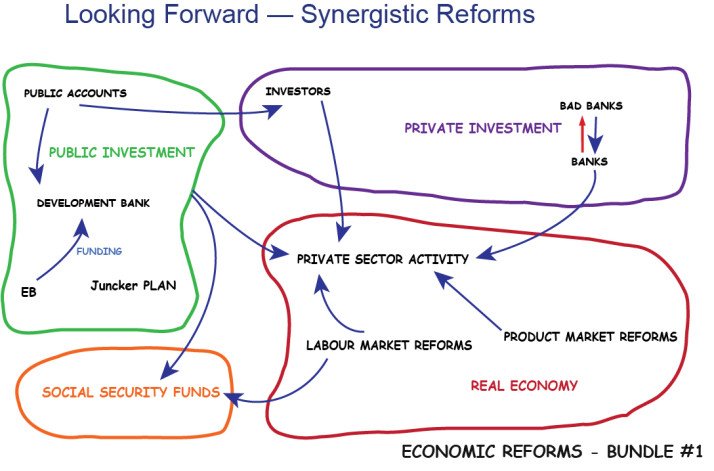

Há quem lhe chame “nuvem”, há quem lhe chame “spaghetti”. Pouco importa. O que importa é que “a visão” de Varoufakis para a resolução da crise grega está a tornar-se num fenómeno viral. É caso para isso, basta ver a imagem. E saber que fazia parte de uma apresentação num registo académico que fez, a semana passada, em Bruxelas, no European Business Summit.

Adaptação realizada pelo jornal online Politico

É provável que um estudante ficasse confundido, mas os empresários foram mais directos: tratou-se apenas de um sinal de loucura. Da loucura grega.

Ora tem sido esta loucura grega que tem, apesar de tudo, ajudado a separar águas na Europa. E obrigado a esquerda moderada, o socialismo e a social-democracia, a recordar o que já sabia, isto é, que uma coisa são sonhos voluntaristas, porventura generosos, outra bem diferente é governar sociedades complexas, cuja prosperidade depende da abertura dos mercados e onde a soberania está limitada por uma enorme teia de tratados internacionais.

O entusiasmo inicial com o Syriza – e, bem aqui ao nosso lado, com o Podemos – foi aquela euforia típica dos que acham que a política se divide entre os bons – os que se preocupam com os pobres e com a igualdade – e os maus – os que apenas querem defendem os seus velhos privilégios de classe. Eu sei que este é um retrato redutor, mas não tão redutor como isso. Experimentem ler o recente livro do líder do Podemos, Pablo Iglésias (com prefácio de Alexis Tsipras), Disputar a Democracia (aqui recenseado por Paulo Tunhas), e verão, como eu vi, que esse exercício de um dito académico de Madrid está, no que toca a indigência e frases feitas, no mesmo patamar da recente hagiografia de Passos Coelho.

Quando se divide o mundo entre o “partido de Wall Street” e o “partido dos 99%”, uma divisão inventada pela esquerda radical mas que tem seduzido muito boa gente na esquerda moderada, tudo parece fácil de explicar. E ainda mais fácil de fazer: basta colocar no poder os “99%”.

(Uma variante igualmente patibular desta clivagem é a que vê o mundo dividido entre os adeptos do “partido da austeridade” e os crentes no “partido do crescimento”, que é a versão preferida pela nossa oposição e pela maioria dos nossos comentadores,)

É por isso que é tão pedagógico (mesmo que seja trágico) assistirmos ao que se está a passar com o Syriza. Primeiro, por se perceber a distância que vai entre o lirismo das promessas e a dureza da realidade. Depois, porque o drama do Syriza, e da Grécia, é ter os cofres vazios. Literalmente. É por não terem dinheiro – nem conseguirem que ninguém lhes empreste mais dinheiro em condições de mercado – que os gregos dependem dos credores e das suas exigências. É por isso que o Syriza não pode pura e simplesmente aplicar o seu programa, como diz queres fazer por ser “um país soberano” – é que no momento em que em vez de dinheiro há dívidas, quando se precisa que alguém, depois, pague as facturas, não há soberania nem “vontade popular” que resistam.

Não surpreende por isso que a onda de entusiasmo pelo partido de Tsipras tenha praticamente desaparecido. Ou que as paixões platónicas por Varoufakis tenham esmorecido. Ou ainda que o partido-gémeo, o espanhol Podemos, esteja a afundar-se nas sondagens. Nenhum eleitorado sensato quer passar pelo que a Grécia está a passar, com o esforço (por mais excessivo e ressentido que este tenha sido) de vários anos a ser desperdiçado, com a economia a afundar-se quando já estava a levantar a cabeça, com toda sem saber se, de um dia para o outro, não tem de ir a correr trocar euros por dracmas.

Recentemente toda a oposição portuguesa, com António Costa à cabeça, atirou-se a Maria Luís Albuquerque quando esta disse que os cofres estavam cheios e Portugal poderia por isso enfrentar qualquer eventualidade. Populismo à parte – ter dinheiro de reserva, dinheiro que é dívida, não é equiparável a os portugueses terem ou não dinheiro nos seus bolsos, como foi tantas vezes dito – julgo que este foi, sobretudo, um populismo que falhou o alvo: os portugueses, como os espanhóis ou os ingleses, e certamente os gregos, não querem estar, de novo, na situação em que, tendo os cofres vazios, têm de entender a mão às “instituições antes conhecidas como troika”.

Um dos trabalhistas que mais massacrado foi pelo seus companheiros na sequência do desastre eleitoral da semana passada foi o antigo responsável pelas Finanças que deixou uma carta ao seu sucessor onde admitia, com a sinceridade e lealdade própria dos britânicos, que os cofres estavam vazios. Em Portugal ninguém, na anterior maioria, teve a mesma franqueza, mas todos sabemos como, nos primeiros meses da actual maioria a frase que Vítor Gaspar mais vezes repetia nos conselhos de ministros era aquele simples “não há dinheiro”.

Ora o “não haver dinheiro” não é apenas um drama grego, é a realidade que condiciona todos os governos e dilacera e forma especial a esquerda moderada. No tempo em que a falta de dinheiro se resolvia aumentando os impostos, e fazendo-o sobretudo sobre os mais ricos, a social-democracia viveu décadas de glória. Agora, que falar de aumento de impostos (ou mesmo simplesmente de os “tornar mais progressivos”) é falar quase imediatamente de sobrecarregar de novo a classe média, essa esquerda (e boa parte da direita, sejamos justos) só esteve tranquila enquanto pode pagar promessas com empréstimos. Esse tempo acabou para sempre.

No Reino Unido, os trabalhistas de Ed Miliband procuraram regressar à velha ideia de taxar mais “os ricos” para ajudar mais “os pobres”, e logo descobriram que, afinal, muitos dos seus “ricos” eram gente das classes médias. Nesse dia começaram a perder as eleições. Só que, no Reino Unido, fazem-se contas, um exercício com que os portugueses se dão mal. Se se dessem bem, estaríamos hoje a discutir a “promessa” de Costa de tornar o IRS ainda mais progressivo: é que, entre nós, 65% dos portugueses nem IRS paga; ao mesmo tempo, 10% dos contribuintes suportam 70% do total da colecta, sendo que os 5% mais ricos já pagam 60% de todo o IRS. Se isto não é uma progressividade brutal, então eu não sei o que é progressiviade. Para além de que se entra nos tais 10% “mais ricos” que pagam a enormidade que pagam a partir de níveis de rendimento típicos em boa parte da classe média.

É assim que chegamos à nossa esquerda bem-me-quer, esquerda mal-me-quer. Ou, dito de outra forma, chegamos ao PS que às segundas, quartas e sextas, é o do documento de Mário Centeno, um PS que faz contas e, por isso, é comedido nas propostas e se aproxima do centro político; já às terças, quintas e aos fins-de-semana, regressa o António Costa que não consegue deixar de fazer promessas (reescalonamento do IRS com descida da carga fiscal, entrevista à TVI; reposição dos feriados, regresso às 35 horas na administração pública, “prosseguir e recuperar estes anos de não atualização” do salário mínimo, entrevista ao DN).

Esta é a esquerda que não se decide, que um dia apresenta propostas interessantes mesmo que discutíveis e, no dia seguinte, regressa à ideia de que se pode retomar os hábitos e as soluções de outros tempos. É aquele PS que nunca se sabe se, quando fala de rigor orçamental e de cumprimento dos compromissos internacionais, o faz por real convicção, ou faz com aquela insustentável leveza com que José Sócrates repetia constantemente esse discurso enquanto conduzia o país para a bancarrota.

Depois da tremenda derrota dos trabalhistas ingleses, o último líder que conduziu o partido à vitória (e logo por três vezes), Toni Blair, escreveu que aproximar o partido do centro não é apenas falar para o centro, é compreender “que no mundo de hoje há muitas soluções que atravessam as fronteiras tradicionais entre a direita e a esquerda”, que é necessário não apenas estar confortável com isso (traduzindo: tolerar com um certo ranger de dentes as propostas de Mário Centeno), mas “prosseguir activamente alianças que abarquem os que não pertencem à nossa tribo”.

Estará alguém à escuta no Largo do Rato? Ou vai o PS continuar a hesitar, dia a dia, pétala a pétala: ora bem-me-quer, ora mal-me-quer?

Comentários